일제의 제국주의적 확장행보는 당시 식민지였던 한국의 식문화를 바꿔 놓았다.

이게 뭔 소린가 하면 일제는 대규모로 육군을 운용했는데 1인당 연평균 22근(일본 일반인 1.3근)의 소고기를 군인들에게 먹였다.

그런데 효과적인 보급을 위해서는 통조림으로 만들 필요가 있었다.

소고기 통조림으로 적합한 고기는 지방질이 적어야 했는데 이는 조선우의 특성과 일치했다.

당연히 일제의 병참기지로 전락한 한반도에서 조선우를 대규모로 사육하게 되었다.

그런데 일제는 살코기만 처먹고 내장, 뼈, 머리, 꼬리, 우족 등등의 남은 부산물들을 신경도 안썼는데 그걸 누가 먹겠는가?

당연히 조선인들이다.

부산물을 버리지 않고 싹싹 긁어모아 푸욱 고아내면 하나의 요리가 완성 된다.

그것은 바로 설렁탕

쏟아지는 소 부산물들과 맛있는 설렁탕이 시너지를 일으켜 경성 전역에 붐을 일으켰고

경성의 설렁탕집들은 미친듯이 늘어났다.

서민들을 위한 중요한 단백질 공급원이 된 설렁탕.

물론 못 먹는 사람도 하나 있었는데

또 그렇게 저렴한 음식은 아니었나보다.

아무튼 배달 시키면 인천까지 간다라는 농이 있을 정도로 경성은 설렁탕의 메카가 되었다.

여길 가도 설렁탕 저길 가도 설렁탕

당시에는 지금의 치킨집과 비슷한 위상을 가졌던 것이다.

일제는 당연히 서울과 멀리 떨어진 땅에도 영향력을 행사 했다.

그곳은 제주도이다.

척박한 제주도땅에서는 벼가 거의 자라지 않기 때문에 제주도 사람들은 쌀밥이 아니라 각종 곡물이 섞인 밥 같지도 않은 밥을 먹는 것이 일상이었다.

그렇기에 제주도의 밥상에는 항상 국이 올라왔고 이 국은 잔칫날에도 빠질 수 없는 필수 음식이었다.

제주에서도 육지와 마찬가지로 잔칫날이면 돼지를 잡았다.

그 돼지는 육지랑은 다르게 똥돼지긴 했지만 아무튼 돼지는 돼지였다.

돼지를 잡아서 메밀과 고사리를 넣어 푹 끓이면 제주식 육개장이 되고

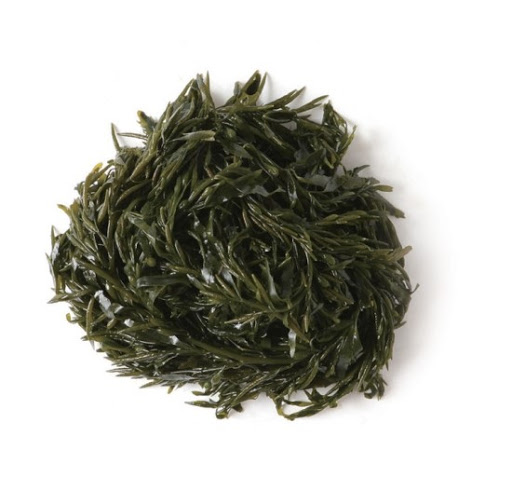

고사리 대신 모자반이라는 해초를 넣으면 몸국이 되는 것이었다.

일제가 이 땅을 지배한 이후 당연히 이 땅에서도 뭔가를 긁어 갔다.

그렇게 긁어간 것 중 하나가 각종 해조류들이었고 몸국의 재료인 모자반도 예외일 수는 없었다.

모자반이 없어 더 이상 몸국을 끓일 수 없게 된 제주 사람들은 대안을 생각해냈다.

바로 국수였다.

원래 제주에는 국수 문화가 없었지만 19세기 말 육지에서 국수가 처음 들어왔고

일제 강점기에 국수 공장이 생김으로서 국수 문화가 자리를 잡게 되었다.

그렇기에 남는 돼지 육수와 국수의 결합을 생각했고

몸국의 대체품으로서 탄생한 것이 고기 국수이다.

고기 국수 역시 잔칫날에만 먹는 음식이었지만

70년대 혼분식 장려 운동 이후 대중적인 음식으로 변모했다.

애초에 쌀밥 따위 구경도 못했던 동네이기 때문에 국수라도 실컷 말아먹을 수 있어서 다행이라고 해야 할까?

이 혼분식 장려 운동은 다른 음식에도 영향을 끼치게 되는데

설렁탕에 국수가 들어가게 된 것이다.

국수는 혼분식 장려운동에 의해서 강제로 들어가게 됐고 지금까지 내려져 오게 된 것이다.